Валерий Грузин: САМЫЕ КИЕВСКИЕ УЛИЦЫ

У каждой улицы своё предназначенье, своё население, свои прохожие и свои почитатели. И, конечно же, стремительно убыстряющая свой бег, неповторимая история, которая разыгрывает маленькие и большие драмы на мизансцене, сооружённой из фасадов домов, подворотен, булыжников и тротуаров.

Прорезной и Ярославовому Валу в этом смысле повезло: они помнят гостей, прибывавших в город Ярослава через его главный въезд – Золотые ворота, а спустя столетия – великих людей, принёсших Киеву мировую славу. Они много чего помнят, ибо не только плотно застроены, но и плотно упакованы событиями, происшествиями и эпизодами, определившими суть, облик и культуру нашего Города.

У каждого времени свои песни, свой дресс-код и свои приоритеты. В этом легко убедиться, выйдя утром на Ярославов Вал, где попадаешь в довольно плотный людской поток, который с одинаковой крейсерской скоростью движется преимущественно по нечетной стороне от Золотых ворот к Львовской площади. В подавляющем большинстве – это представители офисного пролетариата, поспешающего от станции метро к своим рабочим местам. После шести вечера шествие повторяется в обратном направлении, а скорость продвижения заметно падает. В облике молодых женщин улавливаются следы трогательной борьбы за то, чтобы их одежды имели вид новинок “от кутюр”. Студенты театрального демонстрируют небрежность в одеяниях и манерах, а галстучный персонал “Radisson” и костюмированные банковские работники – подтянутость и мобилизованность.

Большинство не поднимает глаз выше голов идущих навстречу прохожих. А напрасно: ведь особо не напрягаясь и совершенно бесплатно на Ярославовом Валу можно впитывать эстетически ценные впечатления, способные возвысить душу и поднять настроение. Здесь радуют глаз совершенные пропорции архитектурных форм, чистота линий русского классицизма, романтическая загадочность готики, торжество позднего барокко, неиссякаемая пышность неоампира, чарующая кокетливость неоренессанса, задумчивая символика модерна, сказочная вязь мавританских узоров.

В нашем Городе ещё сохранилось немало архитектурных шедевров – и на улице Городецкого, и на Владимирской, и на Подоле, но, пожалуй, нигде не собраны они в одном месте столь компактно.

Конечно же, у каждого киевлянина есть своя любимая улица и взгляд на неё у каждого свой. Так уж выпало, что парабола судьбы с явной настойчивостью водила автора этих строк по тротуарам Ярославового Вала и Прорезной с детства и до седин, и его наблюдения, верится, могут вызвать интерес у читателя. А если так, дальнейшее повествование удобнее вести от первого лица.

В конце сороковых половина Прорезной (та, что от Крещатика) лежала в руинах. Проезжая часть улицы была расчищена, а сами развалины напоминали утрамбованные кучи законченных камней, среди которых извивались хорошо утоптанные тропки. Вели они, правда, не в таинственные подземелья, а в укромные местечки, служившие... (В те годы, в отличие от нынешних, недостатка в местах, где можно остаться самому, не ощущалось.) К концу сороковых всё, что могло представить хоть какую-нибудь ценность, даже целые кирпичи, было уже подобрано, но если хорошо покопаться, кое-что всё же попадалось. Именно там, под грозившей рухнуть стеной я откопал покореженный ствол бельгийского нагана. Настоящее сокровище для девятилетнего пацана. Вообще-то лазить по развалинам решались немногие: там могли и раздеть, и пристукнуть или сотворить ещё чего похуже.

А вот верхняя часть Прорезной и вся улица Ярославов Вал (тогда под названием Ворошилова) уцелели. О только что отгремевшей войне напоминал лишь бетонированный дот (долговременная огневая точка) на самом верху холма, круто обрывавшегося у лестницы, ведущей к улице Ивана Франко. Сейчас на этом месте расположен киоск прессы. Длительное время точка эта считалась самой высокой в Киеве над уровнем моря, и лишь недавно, но уточнённым данным, первенство отдали Печерску.

Пожалуй, стоит упомянуть и о комической путанице с названием улицы, поскольку, как известно, Великий Каменяр жил в нынешнем Нестеровском переулке, а Нестеров жил как раз на той улице, которую нарекли именем Франко. Ну а дот демонтировали, очевидно, по причине невостребованности в этой части города пулемётных гнёзд. Склон пополз и его постоянно укрепляли. Последний решительный вклад в это дело внесла хозяйка харчевни, располагавшейся в угловом здании. Денег, кстати, из своего кармана, не пожалела. Прискорбно, что имени этой замечательной киевлянки уже не вспомню (кажется, Лилия). После неё там обитали люди пришлые и, скорее всего, к нашим Палестинам равнодушные – сначала итальянская пиццерия, а нынче и вовсе узбекская чайхана.

Послевоенные годы выдались хмурыми и тяжелыми. Белая французская булка была редким лакомством и приносила куда больше радости, нежели сегодня бисквитный торт или конфеты “Рафаэлло”. Я рос в относительном достатке, по крайней мере, не голодал, чего не скажешь о моём соученике, улыбчивом и чересчур скромном Абраме Мильгроме, обитавшем в полуподвале.

Мой отец был пилотом, командиром корабля, работавшем в аэропорту Жуляны, а отец Мильгрома трудился на подольской обувной фабрике. Мы жили в огромном, на пять подъездов, “митрополичьем” доме в коммунальной квартире на четвёртом этаже, окна которой выходили на Софийский собор.

Отцу давали отдельную квартиру в ведомственном доме, что на углу Городецкого и Ольгинской. Сталин создавал империю, в которой даже жить полагалось в своём коллективе (станкостроители со станкостроителями, врачи с врачами, торговля с торговлей и авиаторы соответственно с авиаторами). Отец (а он был своенравный сильный человек) не пожелал жить “в гадюшнике” и пошёл в коммуналку.

В сером доме напротив (там сейчас штаб-квартира ОБСЕ) жил мой другой одноклассник, худющий и длинный Шухман (в девяностых он сделал карьеру уголовного авторитета и погиб под псевдонимом “Пуля”). Отца у него, как и у большинства пацанов нашего класса, но было, зато его мама служила дирижёром оркестрика, выступавшего перед сеансами в кинотеатре имени Чапаева, что на Львовской площади, и, видать, музыканты наловчились добывать продуктовые карточки лучше гегемона. Мама у Шухмана была не только очень красивая, но и какая-то весёлая, всё у неё ладилось, и мы с её помощью группками по три-четыре человека бесплатно пересмотрели весь репертуар популярного тогда кинотеатра.

Что спорить, знаменитый “Комсомолец Украины” считался самым центральным в городе и очереди в его кассы растягивались длинным хвостом по всей Прорезной. Хорошо помню, как занимал в ней место “крайнего" у входа в аптеку – представляете, какой эта очередь была длины! Долгие годы аптека служила киевлянам верой и правдой на своём посту, то есть на углу Владимирской и Прорезной. Часа через четыре мы, наконец, добрались до кассы и смогли насладиться величайшим “хитом” того времени – цветным фильмом “Кубанские казаки”. По окончании сеанса выходить из зала не хотелось (столь сказочно богатым представлялся мир, в котором обитали эти казаки), и я предпринял попытку посмотреть кино ещё разок. Спрятался за креслами из гнутой фанеры, прибитыми к брусу навесь ряд, но был выловлен специальным отрядом контролёров, которые охотились на “зайцев”, прочёсывая в промежутке между сеансами проходы между рядами, и с улюлюканьем выдворен на улицу.

В самом конце нашей улицы в “доме врача” жил ещё один приятель, самоуверенный толстый Шварцман. Жил лучше нас всех, потому как его отец, знаменитый доцент, вёл частный приём больных, записывая их в красивую немецкую книгу, куда после этого складывал получаемые от пациентов красные червонцы.

Мы с Шухманом, Мильгромом и другими ребятами бегали драться с “ворошиловцами”, так тогда называли подростков с нынешнего Ярославового Вала. Шварцман не бегал: его мама считала, что от этой процедуры он мог вспотеть и после этого простудиться.

Наша улица называлась Стрелецкой (якобы там когда-то стояли лагерем стрельцы). Одним концом она выходила на Большую Житомирскую, а другим втыкалась в улицу Ворошилова. У нас все улицы куда-то втыкаются. А что вы хотите от города, где даже его центральная улица втыкается в гору, то есть в тупик?

Стрелецкая была тихая улочка, камерная. Прохожие по ней никуда не спешили, автомобили проезжали по ней раз в день, а по более оживлённой Рейтарской (название пошло от стоянки полка рейтар) – вдвое больше. Другое дело улица Ворошилова: здесь сновал деловой люд с портфелями из настоящей свиной кожи, дефилировали женщины в шляпках с разными финтифлюшками и в трофейных вуалетках, а у входа в гостиницу “Красная звезда”, что размещалась в пятнадцатом номере, дымили папиросами военные в щегольских остро отглаженных галифе и с золотыми парадными погонами. Сияли витрины продуктового магазина, модников манила гарнизонная парикмахерская, источала аромат роскоши комиссионка. Двухпудовые бронзовые канделябры с позолотой, цветной чешский хрусталь, живопись известных мастеров, золотые портсигары. Цены тогда казались заоблачными – целая зарплата, по нынешним меркам долларов эдак в двенадцать. Но кто тогда слышал о долларе?

По осевой громыхал трамвай, рядом гоняли юркие “победы”. Это сейчас на Ярославовом Валу ограничили движение транспорта в одну сторону, что никак и никому не помогает. Водители с опытом езды по Киеву знают, что в вечерние часы, особенно зимой, сюда лучше не соваться.

А в те послевоенные зимы, начиная с семи утра, в тусклом жёлтом свете редких уличных фонарей на трамвайную остановку на Ворошилова из боковых улочек стекались ручейки людей в сером с авоськами в руках. Знаменитые “тормозки” – два ломтика ржаного хлеба из пайкового кирпичика, тонко намазанные маргарином (редко маслом), и котлетка (ещё реже кусочек колбаски или сыра). Эти люди спешили на работу и опаздывать никак не могли, потому что за опоздание на пять минут их могли уволить, а значит и лишить продуктовых карточек, а за десять минут могли и под суд отдать. Понятное дело, никто никуда не опаздывал, но и трамваи, как и поезда, да и вообще весь транспорт, ходил чётко по расписанию – минута в минуту.

По неведомой мне причине улица эта всегда казалась более людной, чем Большая Житомирская и даже сама Владимирская. С последней, правда, понятно: там у входа в здание НКВД у дверей дежурил сержант с ППШ на груди, так что редких прохожих инстинктивно тянуло перейти на другую сторону.

Солдат с автоматами на мирных улицах ошарашенные киевляне встречали и в составе многочисленных милицейских патрулей, когда в пятидесятых город после огульной амнистии наводнил “криминальный элемент”.

Привилегированность этой улицы особенно ярко проявлялась зимой. На нашей Стрелецкой, да и на Рейтарской, проезжую часть, почти как при Черновецком, укрывал толстый слой бугристого льда с замёрзшей навсегда колеёй, а по бокам возвышались сугробы снега, правда, геометрически правильно, оформленные и с ритмически пробитыми между ними проходами (дворники ещё не забыли, как роют траншеи и ходы сообщения). А вот Ворошилова всегда наслаждалась свободой от льда и снега.

Следует заметить, что до появления рукотворных морей на Днепре климат в Киеве был резко континентальный, с суровыми снежными зимами, скрипучим снежком и отменным сухим морозцем. Дворники тогда своим местом ещё дорожили и, начиная с пяти утра, выдалбливали на тротуарах лёд до сухого асфальта, нона проезжую часть их сил не хватало. Пользуясь этим, подросточки прикручивали веревками к валенкам “гаги” и раскатывали по вечерним улицам, как голландцы на “ножах” по своим каналам.

До сих пор вспоминаю ощущение безнаказанной свободы при скольжении по Стрелецкой, Рейтарской и Рыльскому переулку, где мне ни разу, хоть бы для смеха, не встретился ни один грузовик. А жаль, поскольку уцепиться за борт полуторки специальным крюком, сделанным из толстой стальной проволоки, и прокатиться с ветерком на жуткой скорости почиталось тогдашними юнцами одним из самых сильных удовольствий. Дело было рисковое, поскольку требовалось выполнить два сложнейших задания: устоять на коньках при скольжении по буграм и выбоинам и вовремя отцепиться от борта, что мало кому удавалось, и чаще всего приходилось выпускать крюк из своих рук. Но никому и в голову не приходило выезжать на Ворошилова с её “сумасшедшим движением”.

В дневное время появлялись саночники. Дома тогда отапливались дровами, и в тех дворах, где сохранились сараи, обитатели держали в них запас топлива. На всю зиму его, естественно, не хватало и приходилось подкупать на дровяном складе, располагавшемся на углу Стрелецкой и Осипенко (ныне Стретенской). Уж не вспомню, сколько точно по талонам полагалось на семью, по-моему, куб. Для вывоза этого богатства заказывалась полуторка, что было большим событием. А в остальном приходилось возить дрова на санках.

В начале пятидесятых провели газ. И не только на закопчённые примусами и керогазами кухни, но и в комнатные печи. Людям века нынешнего сложно оценить ту радость, которую испытывал человек, подносивший спичку к газовой горелке в своей спальне. Понятное дело, отапливать жильё газом, по меньшей мере, неразумно, но тогда казалось, что Шебелинское и Дашавское месторождения обладают нескончаемым ресурсом. Его безудержно потребляла Европейская часть СССР и в первую очередь Россия. Украинский газ выбрали и сожгли, и нынче мало кто об этом вспоминает.

Со смертью Сталина закончилась первая половина ХХ века. Тогда, в марте 1953 года, казалось, что небо обрушится на землю. Не обрушилось. Выстоял и Киев. Ещё не начиналось строительство ни Сырца, ни Нивок, ни Русановки. Соцгород в Дарнице, как и вообще всё, что было на левом берегу, Киевом не считалось.

Это был очень бедный, но уютный, утопающий в зелени город с однородным населением. Из открытых окон на улицу доносились серебряные россыпи шопеновского ноктюрна, тротуары вымывались до блеска поливалками одновременно с восходом солнца, горожане подбирали брошенную мимо урны бумажку, мужчины 6ыли учтивы, а дамы чувственны, честь почиталась за доблесть, образованность ценилась выше туго набитого бумажника, пассажиры в транспорте были вежливы с дамами и внимательны к старым людям, наглость и хамовитость презирались, а забредавшие в центр хуторяне пугливо жались по углам, взятки добросовестно отрабатывались, а в кресле мэра сидел киевлянин.

Сказочно хороший был город. Жаль, что загубили, истерзали, вырубили, распродали, испохабили.

Отстраивался завод “Большевик”, разбирались развалины на Крещатике и Прорезной, восстанавливалось народное хозяйство. Требовались рабочие руки, и в Киев хлынула первая волна приезжих со всех уголков необъятной империи. Преимущественно специалисты и их семьи. Город принял это пополнение с благодарностью и энтузиазмом. Но пришлось строить жильё, которого и так катастрофически недоставало. Вторая массовая волна приезжих, состоявшая в основном из обитателей пригородов и жителей окрестных сёл, которых наскоро обучали строительным профессиям, крепко пошатнула киевские устои и городские нравы.

На качестве городской ауры не мог не сказаться и отъезд значительной части горожан на свою историческую родину или на Запад. Это были образованные, воспитанные, неравнодушные к тому, что творится вокруг них, красивые люди. Их место занимали те, кто отличался повышенной агрессивной напористостью, абсолютно равнодушные ко всему, что не касается их бумажника и хаты, которая с краю. Ну а с обретением независимости и упразднением прописки Город и вовсе затопили денежные люди и те, кто стремился стать оными. Они и доконали Город.

Но вернёмся в те времена, когда ежедневно в один и тот же час, выходя из Георгиевского переулка и пройдя по Золотоворотской‚ на Ярославов Вал выходила юная Ада Роговцева. Она не шла, она летела в театр русской драмы, где блистала в “Варшавской мелодии”. Актриса с нервом, поразительного темперамента, очень киевская собой. Труппа в тот “золотой” для театра век подобралась с творческим потенциалом самого большого калибра – только Лавров и Борисов чего стоили. Недаром театральная Москва, куда театр Леси Украинки регулярно выезжал на гастроли, не отпускала их со сцены без получасовых оваций.

Встречал я на Ярославовом Валу и гениальную поэтессу Юнну Мориц, и певца с удивительно богато окрашенным голосом Аскольда Беседина, а на Прорезной частенько сталкивался с незабываемым баритоном Юрием Гуляевым и лучшей Травиатой всех времён Беллой Руденко, киевлянами, принесшими европейскую славу, увы, русской культуре. В нашем национальном характере есть такая особенность – выдавливать из своей среды, а так случилось со всеми упомянутыми звёздами, и из родного города, тех, кто умнее, талантливее, ярче “встановленого зразка”.

Да и принимал Киев людей выдающихся, вначале настороженно и недоверчиво, не спешил давать работу и жильё: чиновникам высокого ранга из Днепропетровска, Донецка, Полтавы, Одессы – это, пожалуйста (для них целые дома на улице Суворова возводили), а вот талантов у нас, дескать, и своих пруд пруди.

На углу улиц Полупанова (ныне Ярославов Вал) и Чкалова (ныне Олеся Гончара) нередко встречал я высокого стройного человека с одухотворённым лицом, единственного в те годы в Украине профессора кино Бориса Спиридоновича Буряка. Приехал он из Львова и долго мыкался, пока не обустроился (тогда он уже жил в писательском доме на улице Михаила Коцюбинского). Это был деликатнейший человек (одна из фирменных черт киевского классического характера). Большой знаток украинской и русской литературы, европейской культуры, обладавший редкостными способностями компаративиста. Он и докторскую диссертацию защитил совершенно уникальным образом – положил перед председателем комиссии не стандартную диссертацию, а два томика изданных исследований. Работы его были столь глубоки и их научный уровень был столь высок, что комиссия единогласно проголосовала “за”. Создатель наделил его многими дарами, в том числе и талантом скульптора, но меня поражала его способность точно определять место того или иного явления в контексте культурной жизни страны или культурного слоя эпохи, так, будто он влез на верхушку дерева и видел всё иначе, нежели те, кто ходит по земле. В офисе на Ярославом Валу, 2 трудился и его сын, кандидат исторических наук СергейБуряк, тоже неординарная личность. Он долгие годы работал в Секретариате ООН, учил уму-разуму многих дипломатов, оказал ощутимое влияние на известных политиков. Да и внук Глеб, опять же кандидат наук, частый гость на этой улице. Такое это место – пристанище интеллекта и таланта.

В жизни каждого человека случаются точки пересечения с судьбой, события, предопределяющие дальнейший путь. И не обязательно они носят вещий характер. Этой точкой вполне может оказаться встреча с масштабной личностью, книга или кинофильм. Таковой для меня оказалась бельгийская лента “Чайки умирают в гавани”. Пронизанная духом крайнего индивидуализма, она каким-то образом просочилась через жёсткие фильтры советского кинопроката. Правда, на большие экраны не попала, а вот в камерном кинотеатре “Заря” в 1956 году демонстрировалась. Не припомню, сколько раз я её просмотрел, но отчётливо помню, с каким душевным трепетом устраивался в полупустом сказочном зале, где с потолка спускались “позолоченные” сталактиты (при реставрации здания их убрали), не ведавший, что такое “кенасса” И кто такие “караимы”, и погружался в атмосферу чужой жизни далёкой страны, так разительно не похожей на нашу, где каждому человечку полагалось ровненьким кирпичиком лежать в ровнёхонькой стене, не высовываться и при этом быть стопроцентно счастливым, всегда и везде, вместе с родным сплочённым коллективом.

Через несколько десятилетий мне привелось побывать в Антверпене, городе Рубенса, красных фонарей, блошиного рынка под названием “Красная площадь”, и длиннющих морских причалов, в порту, где снимался этот фильм. Там и пришло понимание, что вряд ли моя жизнь сложилась столь интересно, если бы вовремя не впитал в себя магическую субстанцию, источаемую фильмом, многократно просмотренным в кинотеатре, размещённом в здании караимской кенассы.

Ярославов Вал недаром заработал славу дипломатической улицы. Ещё до войны в доме Подгорского рядом с островерхим готическим замком, в этом архитектурном воплощении духа немецкого романтизма, размещалось консульство Германии, а после победы над ней, наискосок, на углу Прорезной и Владимирской в доме Сироткина, в одном из красивейших зданий города, поражавшем великолепием своего фасадного оформления, открылось заведение с американским происхождением – “Коктейль-холл”.

СССР всегда кокетничал перед Западом и до последних дней своего существования проявлял чувствительность к тому, что говорили в его адрес. А тут, дескать, смотрите, что у нас есть!

Это единственное в городе заведение подобного рода функционировало до четырёх часов ночи. Попасть туда было делом немыслимым, и девчонки могли пойти на большие уступки ради самого факта проникновения в этот заповедник “золотой молодёжи”. Совершив немыслимые кульбиты под куполом цирка, мне, десятикласснику, всё же удалось проникнуть на заграничную территорию, отведать коктейль “Южная ночь” и даже сплясать рок-н-ролл, но, несмотря на сшитые бабушкой “дудочки” василькового цвета и “корочки на манной каше”, кроме снисходительных взглядов я, разночинец, у сынков настоящей партийной верхушки, ничем не разжился.

Лет через семь в этом же зале на втором этаже я уверенно поглощал вкуснейшие комплексные обеды с немецким привкусом, что и понятно: ресторан в честь города-побратима назвали “Лейпциг”. Ресторанный люд, тогда не подозревавший, что со временем станет продюсерами попсовых звёзд и хозяевами жизни, нас, газетчиков, побаивался и, в тайне от прочих посетителей, отгружал нам со склада, что во дворе на Прорезной, дефицитное пиво “Радебергер”. Пиво в сравнении с подольским и даже демеевским “Жигулёвским” было классное. А на мансарде здания в мастерских Союза художников томилась богема.

Помнится, весной 1962 года мне, студенту третьего курса филологического факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко, страстно захотелось выпустить журнал. Он таки появился на свет под названием “Наши ритмы” тиражом пять экземпляров – больше пишущая машинка не брала, а о ксероксах тогда никто ещё представления не имел.

Журнал был естественным актом творческого самоутверждения юных поэтов, критиков, философов, жаждавших перемен. Но к тому времени хрущевская оттепель уже истончилась, на творческую молодёжь начались повсеместные гонения и сам факт появления несанкционированного и неподцензурного издания был расценён руководством университета как ЧП. По сути, предтечей самиздата.

Редакцию журнала пришёл громить партком в полном составе, а меня как главного редактора исключать из университета. Всё разворачивалось вполне серьёзно, и топоры были заточены. Нас сдали даже преподаватели, которых мы боготворили. И вдруг кучерявый, по-западному немногословный профессор, зав. кафедрой зарубежной литературы, декан факультета Дмитрий Владимирович Затонский широко расставил руки и решительно заявил: “Не дам рубить невинные головы”.

И дело не только в том, что он нужные и доходчивые слова нашёл, а ещё и в том, что был он сыном того самого Затонского, одного из идолов пламенных большевиков Украины. Да и сам Дмитрий Владимирович после войны возглавлял знаменитую гедеэровскую киностудию ДЕФА, а значит, имел контакты и связи, через которые мог выставить университетских палачей в дурацком виде.

Вот так и оставили нас на широкой дороге жизни, а не втолкнули в кювет. С волчьим билетом бывшего студента и комсомольца в лучшем случае взяли бы в грузчики Ирпенской мебельной фабрики. Но на наше счастье человек с улицы Ярославов Вал не позволил. Спасённые им студенты частенько провожали его после занятий к его обители – дому номер 30-а.

По окончании университета в 1963 году я получил назначение в газету “Київська зоря”, орган промышленного обкома компартии Украины.

Весёлое тогда было время. КПСС пообещала, что ещё нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме и призывала догнать США по производству основных товаров на душу населения. Много повидавший народ тихо советовал соперника не обгонять, дабы тот не увидел наш голый зад. Но в целом настроение было на подъёме: инициатива поощрялась, комсомольские рейды не давали борзеть местному начальству, массово строилось жильё для простых людей, а на горизонте замаячил призрак справедливости. Так или иначе, но именно в те годы киевлянами владело ощущение, что с ними вот-вот произойдёт что-то хорошее. Это было время развития, возможно, его пик, после которого началась стагнация. А ведь ещё Сенека предупреждал: там, где прекратился рост, близок конец.

В годы хрущёвских реформаций не только повсеместно взращивалась кукуруза, но и предпринимались отчаянные попытки помочь селу. Крестьян освободили от крепостной зависимости (для сельского жителя выйти из колхоза и перебраться в город напоминало побег из тюрьмы); подняли закупочные цены на сельскохозяйственные продукты, что улучшило состояние крестьян, но привело к росту цен на базарах; учредили органы управления специально для села. Вот так и появились промышленные и сельские обкомы партии. Поскольку партийные органы не могли существовать без собственного печатного органа, уже существующую областную газету “Київська правда” отдали сельскому обкому, а для промышленного создали новую. “Київська зоря” разместилась на двух этажах в доме на улице Большая Подвальная (Ярославов Вал), 36. В том самом, где в 1918 году состоялось учредительное собрание Украинской академии наук.

Наладить регулярный выпуск ежедневной газеты и отвоевать у конкурентов читателя, а в Киеве в то время выходило тринадцать газет, в советские времена было трудно, но главному редактору Андрею Карповичу Рябоклячу, человеку интеллигентному, образованному, чуткому, удалось подобрать боеспособный коллектив. Эти люди заслуживают памяти потомков. Эпицентр всех событий – ответственный секретарь Дима Александров. Вы слышали когда-нибудь, чтобы после инфаркта человек через две недели возвращался в рабочее пекло? Выпускающий Сеня Песочинский, европеец, новатор. Отстаивая права униженных и оскорблённых, обратившихся в редакцию как в последнюю инстанцию справедливости, Боря Невелюк из отдела писем своим басом мог пробить любого бюрократа. Советчица читателя по душевным и моральным мукам Лена Мандельбаум. Сгорая от туберкулёза, деликатный и тонкий Борис Павловский до своего последнего дня поддерживал нежные ростки таланта, пробивающиеся сквозь толстую корку иерархии соцреализма. Вадим Дубенко, Костя Даниленко, Валя Белогуров, Тамара Лахтурова, Лёня Галинский. Проходя мимо дома номер 36, слышу их неравнодушные голоса, к которым прислушивалась добрая сотня тысяч читателей.

Газета печаталась в областной типографии “Киевская правда” на улице Ленина (сейчас Богдана Хмельницкого) в тылу гостиницы “Театральная”. Здание было старым (там городские газеты печатались с царских времён), стены толстыми и осклизлыми, а крысы упитанными. Фильм “Преступление и наказание” в нём можно было снимать без декораций. Сейчас на этом месте воздвигнут очередной уродец из стекла и стали, сломавший не только историческую застройку квартала, но и подавивший очарование киевской оперы.

Газету называли “зорькой” и подписывали её к печати в девять вечера, печатали ночь, а развозили в шесть утра. Если только не выступал Никита Сергеевич. Он любил поговорить с народом и много чего ему рассказывал. Неутомимо, как Фидель Кастро. Такие были времена и в них без бумажки не выступали. Хрущёв тоже начинал, глядя в бумажку, но вскоре её отбрасывал и начинал петь свою песню.

Дежурная бригада приступала к вычитке полос в шесть. К этому моменту был в наличии весь “официоз” (обязательные для печати официальные материалы на восковках с синими грифами ТАСС и РАТАУ). Даже речи руководителей партии и правительства, которые будут произнесены по бумажке через несколько часов, уже были набраны и сверстаны. Мы, как и остальные газеты СССР, получали разрешение на их печать лишь после факта выступления, а если случались экспромты, передавались поправки. Всё было отлажено, но только не в случае с Никитой Сергеевичем. Он говорил много и от себя, газеты выходили с опозданием и непривычно толстые. Даже шутка ходила такая: “Вопрос: Когда в газету можно завернуть слона? Ответ: Когда в ней напечатана речь Хрущёва".

Хорошо помню, как меня угораздило попасть на дежурство в типографию в тот день, когда Никита Сергеевич выступал на Софийской площади. Текст его речи ТАСС, как всегда, передало заранее. Её набрали и сверстали. Пробило девять, и пора было подписывать газету в печать. Но разрешение всё не приходило, а вместо него пошли поправки, затем поправки на поправки и совсем заполночь – поправки к поправкам на поправки. Когда на рассвете за окном запели птицы, в раме у метранпажа лежал сплошь новый набор (тогда каждая строка отливалась из горячего металла), то есть текст состоял из одних поправок. Это могло означать две вещи: Хрущёв не произнёс ничего из того, что было в бумажке; или, после всесторонних согласований, всё то, что он произнёс перед киевлянами на Софийском майдане, было заменено, и на следующий день читатели газет получат речь своего руководителя, которой тот не произносил.

Мы вышли из типографии через шестнадцать часов после того, как в неё вошли. Но ни к кому из нас не подкралась мыслишка о смене профессии. Мы шли и хитровато улыбались идущим навстречу людям, ибо ведали то, чего не ведали они.

Вскоре мы сполна насладились этой привилегией. Наша дежурная бригада двигалась по нечётной стороне Ярославового Вала из типографии в редакцию, и Валя Белогуров (вовсе не потому, что его отец был главным редактором органа ЦК КПУ “Правда Украины”, а потому, что от природы он сам был смелый балагур) во всё горло поносил Хрущёва. Помнится, прохожие поспешно перебегали на чётную сторону, да и там норовили повернуться к нам спиной, а нечаянно встреченный на нашем пути милиционер юркнул в первую попавшуюся подворотню, изображая сцену преследования хулигана. Секрет раскрывался просто: в типографию для набора пришло сообщение ТАСС с материалами октябрьского 1964 года Пленума ЦК КПСС о смещении Хрущёва с поста вождя партии, правда, с запретом на печать до специального указания.

Не знали мы, что эта весть окажется столь печальной: вскоре промышленные и сельские обкомы партии слили воедино, а газету “Київська зоря” ликвидировали. Как тогда водилось, всех сотрудников трудоустроили по разным редакциям, а я оказался в газете “Вечірній Київ”. Права была моя мама, как-то заметив, что куда бы я не забредал, судьба неминуемо выведет меня на Старокиевские холмы. Так и случилось: новая редакция размещалась на улице Свердлова (ныне Прорезная), 19.

Если в пятидесятые в газету заворачивали на Бессарабке селёдку, то в шестидесятые “Вечірній Київ” читали в каждой квартире, а многие и вырезки делали. Тогдашний её редактор Свет Иванов, собравший коллектив единомышленников, самодовольно заявлял, что с ним он может выпускать любую газету, даже “Известия”. Воистину, “Вечерка”, как ласково называли её киевляне, была неотъемлемой частью городской жизни. Такой сейчас и с огнём не сыскать. А таких журналистов и подавно.

Неутомимый искатель киевских тайн Миша Дереза учил молодёжь нырять в глубины жизни киевских дворов, заводов, артелей, баз, мастерских. “Ты пойми, натаскивал он меня, – Киев больше Латвии, это целое государство, и в нём есть всё!” Импозантный, в польском костюме с иголочки Паша Позняк блестяще ориентировался в промышленности города (“Укркабель”, “Точэлектроприбор”, “Большевик”, завод имени Петровского, Дарницкий шёлковый комбинат, десятки других мощнейших предприятий с многотысячными коллективами. Город производил столько, что и многим странам было не под силу. И где это сейчас? Вместо них торговые центры и развлекательные комплексы).

Всегда немного таинственный, носивший даже в помещении солнцезащитные очки, что тогда почиталось неслыханной дерзостью, спортивный обозреватель Миша Каганович (сам он не намекал, но и не возражал, когда другие намекали на его дальнее родство с тем самым Кагановичем). Мне как-то пришлось, подменяя его, писать репортаж о матче киевского “Динамо” (это всегда был центральный материал номера), и старший товарищ напутствовал меня: “Главное для читателя ещё раз пережить те моменты и то волнение, которые он ощутил во время игры. Вот и пиши поподробнее именно об этом”. Эвелина Бабенко-Пивторадни. Чёрный свитерок, тонкая шейка, поджатые губки. Очень стройненькое и щуплое создание. Но торговля, которая тогда жирела на дефиците, боялась её пуще трёхглавого огнедышащего дракона.

О каждом из тридцати своих коллег по редакции есть что рассказать волнующего и поучительного. И они того заслуживают. Один ответственный секретарь со странноватой фамилией Череп чего стоил. Он научил меня никогда не склонять слово “гимн” и прочим премудростям второй древнейшей профессии, о которых современные газетчики слыхом не слыхивали. Не хочу их обижать, не их это вина, но в той газете им и недели не продержаться. Легче им сейчас работать, да и ответственность не та, а плата за любой просчёт несравнима. Я имею право такое говорить: за фельетон, кстати совершенно справедливый и который был признан лучшей публикацией в газете, меня на год лишили права писать, рисовать и подписывать свои материалы собственным именем. Потому как посягнул на неприкасаемых, за что самый центральный орган СССР газета “Правда” не оставила от меня ни рожек ни ножек. Пришлось ехать на Север и плавать в Баренцевом море. Но это уже другая история, к нашим улицам отношения не имеющая. Хотя это такие улицы, что их следы найдёшь на любом континенте.

В этом довелось убедиться в Нью-Йорке, где мне выпало работать в Секретариате ООН (при Петре Ефимовиче Шелесте шлюзы для работы за рубежом на короткое время открыли и для разночинцев). На северном побережье Лонг-Айленда, на обрывистых берегах уютно расположился живописный городок Си-Клифф. Маленький такой, тысяч на пять жителей и среди них довольно много русских. Белая гвардия осела там после революции, церковь соорудила. Позже и другие после войны подтянулись. Среди них сбитый над Германией красный сокол Володя Коваленко. Попал в плен, оказался в концлагере на территории Чехословакии, освободили наши, начали фильтровать, попался знакомый смершевец, который просветил: “тебе десять лет лагерей”, ночью бежал в американскую зону оккупации и вот так оказался в США. Куда идти работать в незнакомой стране? Конечно к своим. Начал с подсобных работ на заводе Сикорского. Отнеслись хорошо, с пониманием. Помогли, подняли.

У Володи прекрасный дом на берегу с большой верандой с видом на залив. В ясную солнечную погоду на другом далёком берегу Лонг-Айленд Саунд видны очертания гигантских корпусов и ангаров – концерн “Сикорски эркрафт”. Вот же как закручена пружина жизни! Вырос я в пятидесяти метрах от дома № 15 по Ярославовому Валу, где во флигеле жил и создавал чертежи своих самолётов Игорь Иванович Сикорский. Мы, подросточки, часто туда бегали, когда в пятидесятые там соорудили ведомственную гостиницу “Красная звезда”. А окончил свой жизненный путь Сикорский в 1972 году, том самом, когда я смотрел на созданный им концерн с другого берега залива. И уже много позже, перебирая отцовские реликвии, я нашёл записи в его лётной книжке о том, что с 1943 года и до конца войны он часто летал на машинах Сикорского “СИ-47”. Всё переплетено и всё не случайно, и влияние улицы Ярославов Вал на мировую историю ещё не изучено.

В том, насколько мал этот мир, как редко в нём вспыхивает мощный пламень таланта и насколько он мало ценим, я воочию убедился в местечке Валхалле в 107-ми километрах от Нью-Йорка. Там я долго бродил по огромному и пустынному “Кенсико сементари” и уж вовсе отчаялся, как вдруг. Провидение привело меня к самой кромке внешнего радиуса могильных знаков, где и наткнулся на совершенно заросшую самшитом белую мраморную плиту и невысокий православный крест с выбитой на латинице надписью: “Сергей Рахманинов. 1873 – 1943”.

По вселенскому счёту, может быть, человек, приведший в порядок эту могилу, уже одним этим актом оправдывает своё существование на земле. Но ни служитель кладбиша, ни местные жители не осознают, что рядом с Сергеем Владимировичем как пианистом из всех людей населявших планету имеют право разместиться только Лист и Рубинштейн, что их местность хранит прах величайшего оперного и симфонического дирижёра современного мира и, наконец, композитора, который в своих немногочисленных творениях сумел приблизиться к Откровению. А, как известно, никакой другой вид искусства не подобрался к Откровению столь близко, как музыка. Могила Рахманинова это как могила Канта.

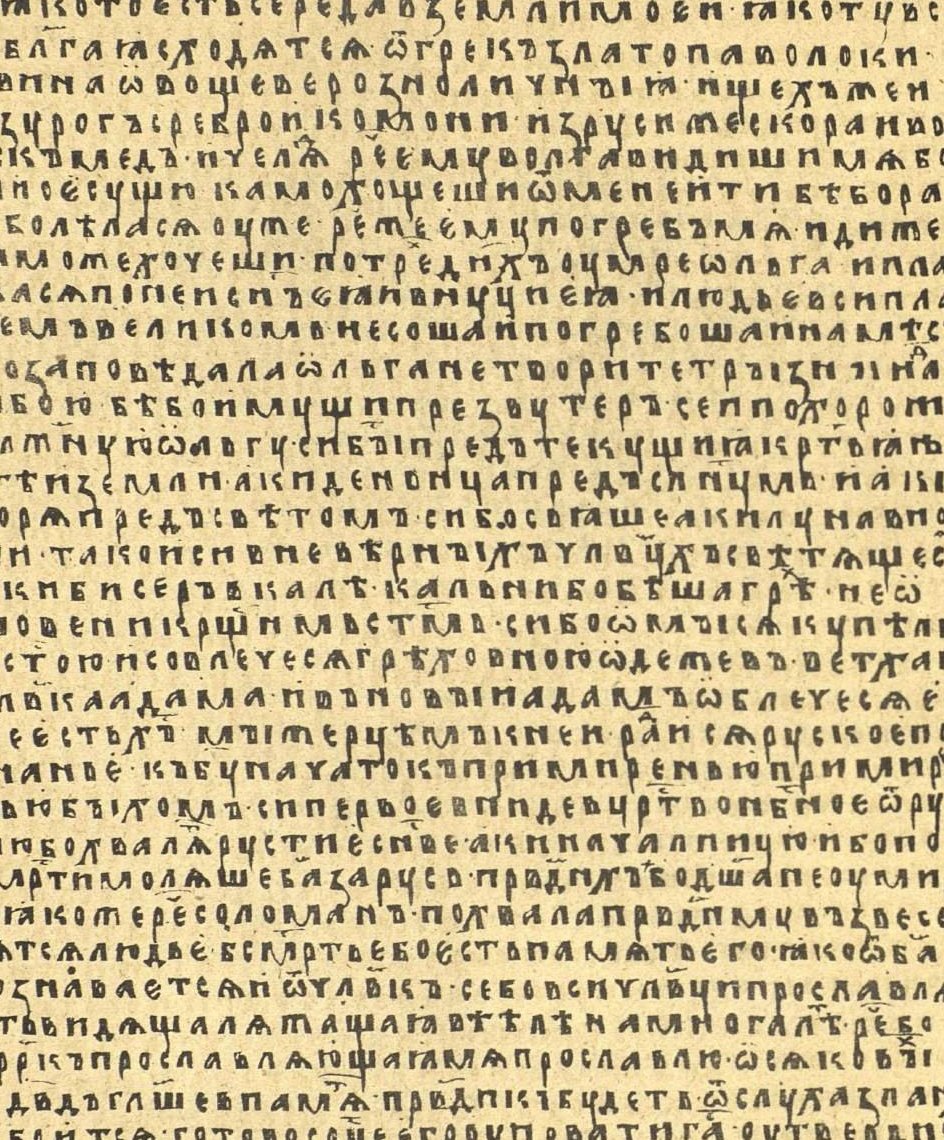

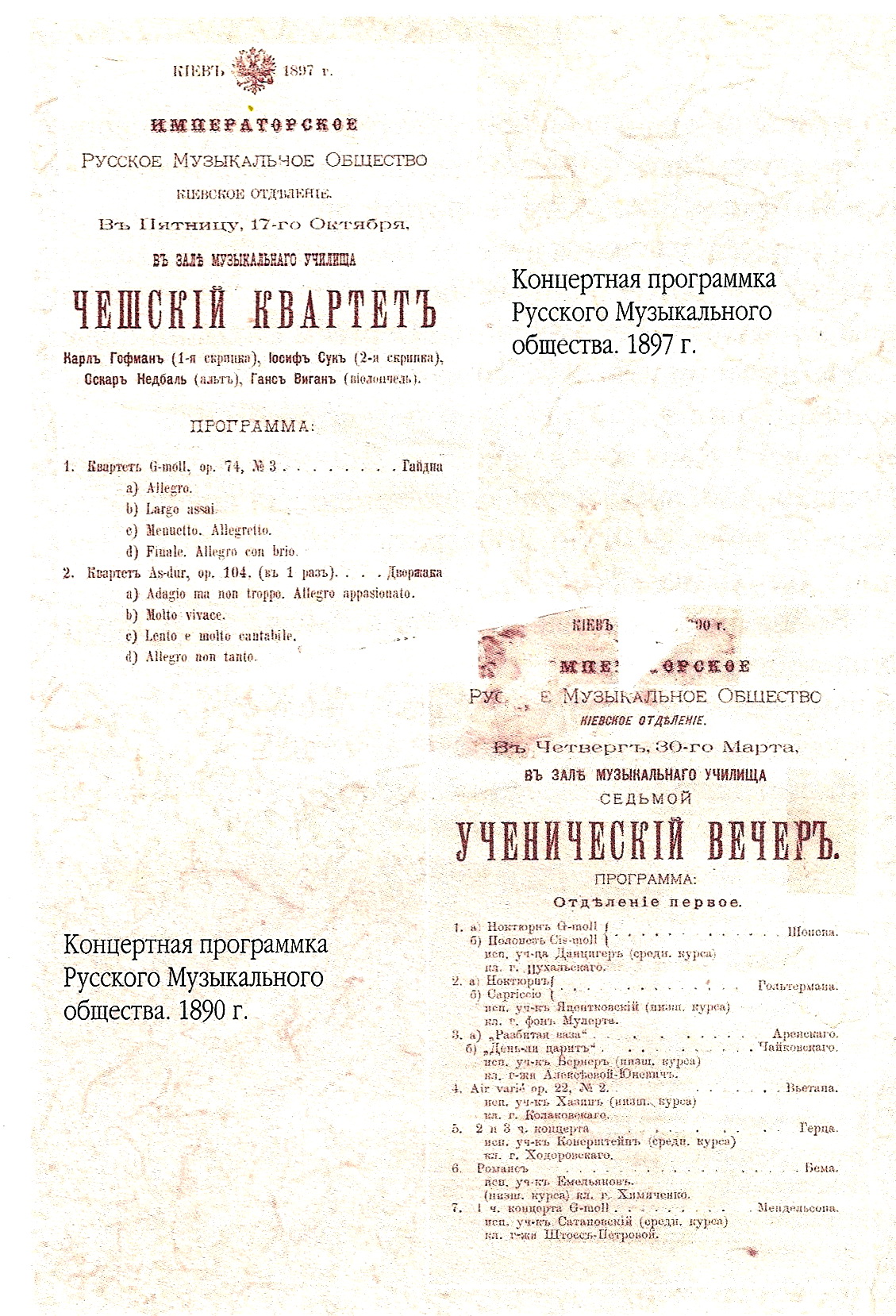

А на другом конце земли, в благословенном Киеве есть переулок, поделивший Прорезную почти на две равные части. Как только его не называли, но первое название было самым верным – Музыкальный. Здесь до войны размещалась консерватория, а до революции Русское музыкальное общество. Двигаясь пешком от Крещатика к Золотым воротам, прохожий едва ли осознаёт, что высоко в небесах над этим святым местом ещё звучат божественные звуки, порождённые великим музыкантом нашей эпохи Сергеем Рахманиновым. Даже представить себе сложно, сколь великой была концентрация таланта самой редкостной силы в этом месте, ибо здесь звучали голоса Шаляпина, Собинова, Неждановой, сюда в консерваторный зал спешили киевляне, дабы вживую лицезреть Чайковского, Глазунова, Скрябина, Лысенко.

Война не пощадила этот оазис музыки. Я помню лишь обгорелый остов здания консерватории. Удивительно, но угол, где размещалась библиотека, уцелел. Может быть, это миф, а может, и правда, но рассказывают, что, войдя в помещение, освободители Киева увидели, как на полках в строгом порядке лежали нотные партитуры, афиши, программки выступлений за многие десятилетия. Когда же открыли двери, истлевшие реликвии, сохраняя контуры, рассыпались на мелкие кусочки, обратившись в прах времён.

Предоставь мне Создатель возможность воскресить и свести вместе кумиров жизни моей, чтобы побеседовать с ними о жизни, о любви, о судьбе Города, и, как мне сегодня кажется, я приблизился бы к постижению смысла бытия. Но нет такой возможности и уже не будет, но зато существует возможность посетить любимые ими места.

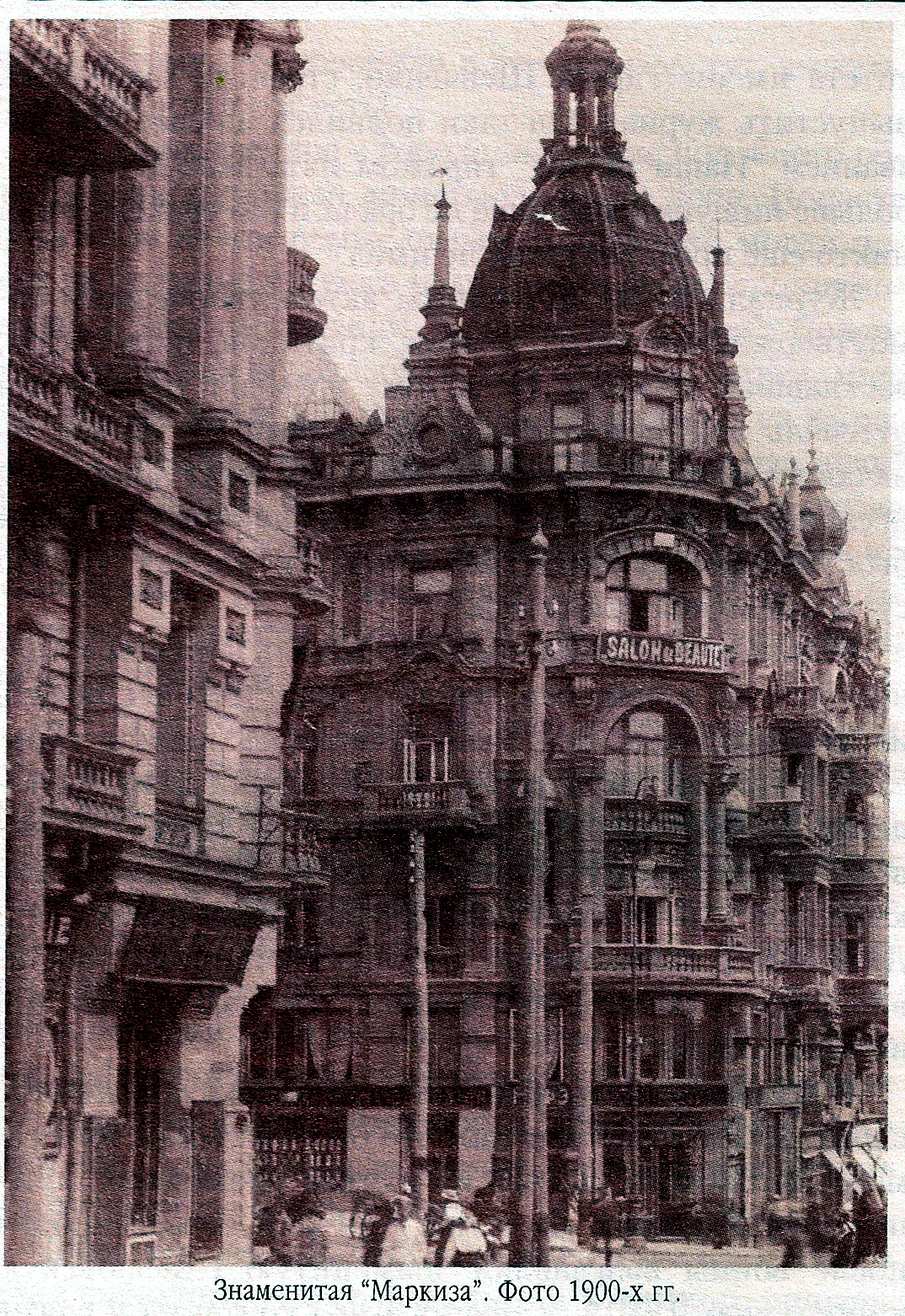

Мне выпало родиться через три месяца после смерти Булгакова, и остаётся только постоять на углу у дома Сироткина, где размещалась кондитерская “Маркиза”, в которой Михаил Булгаков любил вкушать печенье “Камплэтэн”, вкусное, солёное и рассыпчатое.

Мне было три годика, когда вдали от родины в голливудском Беверли-Хиллс, Калифорния, ушёл из жизни Сергей Рахманинов. Но я был довольно взрослым мальчиком, чтобы, прикрываемый мощной фигурой отца, протиснуться сквозь толпу к дверям филармонии и оказаться в её зале, в который устремился весь Киев на первый концерт Вертинского, вернувшегося на свою “родину нежную” из зарубежья.

А сейчас, стоя на углу, смотреть на дом по Владимирской, 43, и представлять себе, как Александр сбегает с четвёртого этажа на родные тротуары, шепча свои удивительные строки:

Я готов целовать твои улицы, Прижиматься к твоим площадям...

А там, через дорогу, через маленький квартальчик, всего в один дом, выходил из Золотоворотской к Золотым воротам живший на Рейтарской Борис Пастернак.

Нет, определённо, не всегда киевляне отдают себе отчёт в том, по каким улицам ходят и какие люди передними ступали по этим священным камням.

По возвращении из-за рубежа принцип привязанности к Старокиевской горе не нарушился: новое место работы располагалось в ста метрах от Золотых ворот. Они тогда не были ещё накрыты новоделом из брёвен и обложены тем же красным кирпичом, из которого строили пригородные дачи.

Помнится, как городские власти, не успевая привести всё в порядок к намеченной дате открытия отреставрированного памятника, приуроченного к слегка придуманной дате 1500-летия Киева, согнали морячков из военно-морского училища (тогда оно размещалось в корпусах Могилянки), и те за световой день сделали то, что строители не могли сделать за месяц. Полундра, она и в Африке полундра.

После того, как останки Золотых ворот накрыли новодельным колпаком, от которого отвернулся игрушечный великий киевский князь Ярослав Владимирович, он же Мудрый (в Киеве непонятно в силу каких событий возродилась любовь к разного рода Полянам сказок), стало вполне очевидным, что ослабла геокультурная аура этого места, потому как никто и ничто не в состоянии чем-то заменить истинное и настоящее.

Спешили в Киев мы – разграбленный, пустынный, Чтоб лобызать хоть прах от церкви Десятинной, Чтоб плакать на камнях от Золотых ворот!..

На священных камнях плакал не только Валерий Брюсов. Великие люди, соль земли, посещавшие Киев, именно здесь зримо ощущали связь времён. Скверик у Золотых ворот притягивал к себе немного мечтательных киевлян. Здесь читал свои новые стихи рано ушедший от нас замечательный поэт Игорь Римарук:

У тьмі облещень і обмов ти є – наложсна, нелукава, лише не знайдена, – немов бібліотека Ярослава...

Здесь с весны и до поздней осени на его скамейках проходили творческие дискуссии авторов и сотрудников Издательства художественной литературы “Дніпро”, разместившегося за углом на Владимирской, 42. Сейчас это лакомое здание растащили, растерзали и распродали хищные любители недвижимости в центре, издательство, как излишний в обществе потребления рудимент культуры, увяло и захирело. А жаль: одна из фундаментальных проблем украинской культуры заключается в том, что на украинский язык с других языков не переведён огромнейший массив текстов из других культур, и в этом отношении мы очень далеко отстали от русских, поляков, чехов, не говоря уже о немцах. Люди, пришедшие править Киевом и Украиной, либо этого не понимают, либо считают, что можно прожить и так, сосредоточившись на решении более актуальных проблем. А ведь нельзя ничего добиться в экономике или любой другой сфере деятельности за счёт игнорирования культуры.

Работать в издательстве в советские времена считалось престижным занятием, а несмотря на задекларированный принцип равенства, СССР был строго иерархическим государством. В какой детский садик отдать ребёнка, в какой школе его учить – это всегда был архиважный вопрос для любой семьи. Средняя школа № 57, что во дворе кинотеатра “Комсомолец Украины” на Прорезной, в табеле о рангах занимала первую строку. А как могло быть иначе, если там преподавала супруга первого человека в Украине, практически её хозяина Владимира Васильевича Щербицкого. Поскольку мой старший сын Вадим эту школу окончил, у меня есть все основания полагать, что, хотя преподавательский состав в ней и был, как на те времена, довольно сильный и общеобразовательную базу в учеников закладывал, даже по европейским нормам, довольно основательную, всё же там, прежде всего, стремились выточить из юношей и девушек послушные винтики для советского механизма. Исповедовался принцип: будь, как все; в головы подростков вдалбливались догмы, торжествовала показуха. Подчеркиваю: так было тогда.

В наши дни на Прорезной, 14 в гимназии гуманитарной направленности № 48 исповедуется кардинально другой подход – коллектив педагогов под руководством заслуженного работника образования Украины Марианны Ивановны Босенко сосредоточился на развитии творческих способностей ученика.

Это очень принципиальные вещи. Мы всегда как этническая общность ставили интересы группы, коллектива выше личностных, и наша культура выстраивалась соответственно, и цена в ней отдельно взятого человека была никакая, точнее, та, которую ей определяло общество.

Западная цивилизация выкристаллизовывала свои ценности вокруг стержня, которым являлся индивидуум, персоналия, личность. Вот поэтому у нас и разница такая, что в уровне жизни, что в её качестве и удобстве. У нас дворнику дай бляху, и он уже начальник.

Когда СССР сломался, для тех, кто пошустрее и нахрапистее, открылись возможности отгрызать и тащить в свои норы куски общественного пирога. Причём хищники забывали, что не получится проглотить больше, чем ты можешь откусить. И Прорезная, и Ярославов Вал пребывали в запустении, прекрасные здания стояли с облупленными фасадами, тротуары и коммуникации приходили в негодность. Новоявленные хозяева и арендаторы захватывали престижную недвижимость и на этом всё заканчивалось, потому что у них тогда не водилось ни средств, ни идей.

Мне выпало вести мучительные переговоры с Радянськой держадминистрацией (позже Радянський район упразднили) от имени компании “Слид и К” о передаче в долгосрочную аренду комплекса на трёх зданий на углу родной Стрелецкой и Ярославова Вала (сейчас на этом месте расположился отель “Radisson”). Компанию основали недоучившиеся студенты физического факультета Киевского государственного университета Юрий Щубелко и Колошинский (имени уже и не упомню). Во времена анархии, бандитских разборок и всеобщей растерянности они быстро разбогатели, образовали трастовую компанию и решили заняться недвижимостью. Районные чиновники, к их чести, деньгами не брали, но взяли иномарками и прочим транспортом (правда, не себе лично, а администрации). Взяли скрытно, очевидно, забыв о максиме: нет ничего тайного, что бы потом не стало явным. Вот и вылезло, как вылезет всё, абсолютно всё, что сделали с Киевом городские чиновники. Урок, однако.

Ярославов Вал приобрёл статус дипломатического района в советские годы. С обретением независимости он стал дипломатическим центром вновь образованного государства. Это степенные улицы, на которых чуть больше, чем на соседних магистралях, но чуть меньше, чем на Печерских холмах, метлой работают дворники. Сюда пришёл солидный инвестор, и фасады домов засияли свежей краской. Здесь престижное и очень дорогое жильё, поэтому верхние этажи изуродованы мансардами чаще, чем в других кварталах города.

Несмотря на плотность застройки, строительные стервятники высматривают малейшие незанятые участки, скверики, территории дворов и детсадов, складывают крылья и, падая камнем в пике, стремятся схватить добычу. Так настоящая война разразилась за сквер на Прорезной: жильцы близлежащих домов превратились в воинов, они вырыли забор, поставленный строительной компанией, и принесли его под мэрию. Верится, что они не отступят. Потому что приходит время, когда нужно защищать своё гнездо. А если не защищать такие улицы, как Прорезная и Ярославов Вал, где так густо собиралась “соль земли”, что же тогда ещё защищать?